1. Etude de sismogrammes :

Du vocabulaire pour commencer :

* Séisme : rupture brutale de roches en profondeur soumises à des tensions qui s’accumulent pendant des années ou des siècles ;

* Foyer : lieu du séisme où se produit la rupture ;

* Epicentre : zone située à la surface du globe à la verticale du foyer ;

* Sismographe : appareil permettant d’enregistrer des ondes sismiques ;

* Sismogramme : courbe dessinée par le sismographe ;

L’étude d’un sismogramme après un séisme

nous montre deux « trains d’ondes ».

Fonctionnement d’un sismographe

Celles qui sont enregistrées en premier par le sismographe sont celles qui sont arrivées le plus rapidement du foyer du séisme. On les appelle les ondes P (premières). Le second train d’onde représente les ondes S (secondes), plus lentes à se propager.

On enregistre également un troisième train d’onde, encore plus lentes, appelées les ondes L

Ces ondes ont les propriétés suivantes :

Ondes P : les plus rapides. Ondes longitudinales de compressions et de décompressions se déplaçant dans les solides et les fluides ;

Ondes S : les secondaires. Ondes transversales de cisaillement se déplaçant dans les solides (pas en milieu liquide) ;

Ondes L : ondes de surface. Les moins rapides, correspondent à un mouvement

de torsion ;

Mode de propagation des ondes P et S

Les ondes P se compriment et se dilatent dans le sens de leur propagation. Les ondes S vibrent perpendiculairement à la direction de propagation.

2. Sismique et structure interne du globe :

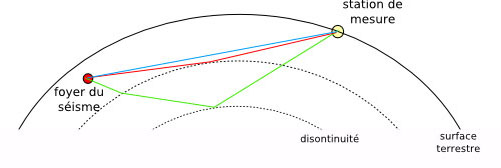

Quand une onde atteint une discontinuité (frontière séparant 2 milieux de propriété physiques différentes), l’onde se réfléchit ou se réfracte.

La vitesse de propagation des ondes dépend des caractéristiques du milieu dans lequel elle se propage :

- pression,

- température,

- composition.

La zone d’ombre :

Les stations situées jusqu’à 11500 km (105°) de l’épicentre d’un séisme enregistrent des ondes P et S directes. Au delà de cette limite et jusqu’à 14500 km (142°), il existe ce qu’on appelle la zone d’ombre, qui est une zone où les stations n’enregistrent les ondes dues au séisme. Ensuite, seules les ondes P réapparaissent.

Cette zone d’ombre est due au fait que les ondes sont réfractées deux fois sur une discontinuité interne. Les calculs amènent à penser que cette discontinuité est située à 2900 km de profondeur, elle est appelée discontinuité de Gutenberg, séparant le manteau du noyau.

Le fait que les ondes S ne réapparaissent pas conduit à conclure que ce noyau est liquide (les ondes S ne se propagent pas dans les liquides).

La zone d'ombre

Etude des vitesses des ondes en fonction de la profondeur :

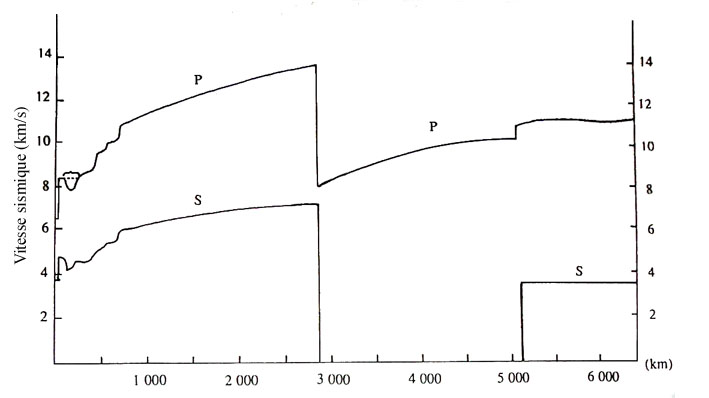

La courbe suivante présente la vitesse des ondes P et S en fonction de la profondeur :

Toutes les stations d’observations à la surface du globe enregistrent le même type de courbe. On peut donc penser que le globe est composé d’enveloppes concentriques.

On peut remarquer trois « cassures » nettes dans les courbes :

- au tout début de la courbe (entre 10 et 70 km de profondeur) augmentation

très rapide de la vitesse,

- à 2 900 km de profondeur, grande chute de la vitesse,

- à 5 400 km, augmentation brutale.

Ces cassures mettent en évidence 3 discontinuités dans

la constitution de la terre :

- Le Moho entre 10 et 70 km de profondeur,

- la discontinuité de Gutenberg à 2900 km,

- la discontinuité de Lehman à 5400 km.

Ces 3 discontinuités délimitent 4 enveloppes concentriques constituant

le globe :

- la croûte,

- la manteau,

- le noyau,

- la graine.

Coupe transversale de la terre

Les ondes S ne se propagent pas dans le noyau, c’est donc certainement un milieu liquide.

On distingue 3 zones dans le manteau :

- le manteau supérieur (avant 100 km de profondeur)

- l’asthénosphère (entre 100 et 300 km)

- le manteau inférieur.

La croûte et le manteau supérieur sont cassants. On nomme ces

deux couches la lithosphère.

L’asthénosphère est plus ductile, et peut donc se déformer

sans casser. L’asthénosphère et la lithosphère sont

séparées par la discontinuité LVZ (Low

Velocity Zone, zone des faibles vitesses).